この記事で扱うこと

OpenRoaming利用者の立場で、設置されているOpenRoamingを観察する方法、観点を書き残す。

利用者の立場ではあるものの、運用者が設定後に行う動作確認項目の参考にもなるだろう。むしろそれが主目的とも言える。

ただし、私自身は何らOpenRoamingの運用者ではなく、また運営者らのレビューを通していないため、内容の正確性については保証しない。

また、実際のOpenRoaming運用には認証基盤への接続が必要となるが、私はその権限・権利を持っていないので扱わない。

長いので先にざっくりまとめ

- OpenRoamingと、そのベースとなるPasspointについての説明

- 新しいRCOI

5a03ba0000は必ず設定しよう・ビーコンの値を確認してみよう - 動作確認にはいろんなIdPのアプリ・プロファイルで繋いでみよう

OpenRoaming および Passpoint とは何か

OpenRoamingとは | Cityroam

https://cityroam.jp/openroaming/

OpenRoamingって何? はじめて使う方へ簡単に解説します | Wi-Fiコラム Powered by NTTBP

https://www.ntt-bp.net/column/blog/2025/02/openbegin.html

OpenRoaming(オープンローミング)そのものに関する説明は上記CityroamやNTT-BPのサイトに任せるとする。OpenRoamingは従来の802.1X認証と、Passpointという規格の組み合わせの上に作られている「無線LANローミング基盤」である。言い換えればそれが大きなひとつのサービスであり、ひとつの実装である。

IEEE 802.1X認証(類似キーワード:WPA-EAP, WPA Enterpriseなど)は利用者の認証を行うもので、企業など組織内での利用や、大手モバイルキャリアの提供する公衆無線LAN(例: 0001docomo , au_Wi-Fi2 , 0002softbank , Wi2eap )などで利用されている規格である。eduroam はその中でも国際的で大規模に運用されている例である。

通常、それぞれの運用者が指定する1つのSSIDのみを利用する。利用者も、指定されたそのSSIDに対して接続しているという認識が強いだろう。

Passpoint(類似キーワード:Hotspot 2.0)は利用者側端末・運用者側APの両方に、それぞれどのローミング基盤に対応しているかの情報を持ち、利用者側端末にて周囲の対応したAPの発見を行うことのできる規格である。従来の802.1X認証対応サービスでは通常1つのSSIDであったところ、その発見機能によってOpenRoamingでは TOKYO_FREE_Wi-Fi や Osaka_Free_Wi-Fi_OpenRoaming , Visitors-WiFi_Expo2025 , cityroam など、SSIDが異なっていてもOpenRoaming対応APを自動で見つけて接続することができる。

先ほどはOpenRoamingのローミング基盤を「大きなひとつのサービス」と書いたが、その中には大小さまざまなサービスが集まっている。

既に挙げた東京や大阪など都市名を冠したものや、施設名がついたもの、運用者名がついたものなど様々であるが、それらサービスをまたいで利用することができ、これが “Roaming” が指す特徴である。

利用者側のIDを発行する主体も様々である。ID発行者×AP運用者の組み合わせで相互にローミングできる。

※OpenRoamingという言葉が指すローミングはこの認証基盤のローミングについてであり、隣接したAP間でのスムーズな移動を実現するハンドオーバーのこととは別である。

利用者側端末・運用者側AP間でOpenRoaming対応を示す情報として、PasspointのRCOI(Roaming Consortium Organization Identifier)という値が使われる。古くは 004096 , 移行期間を経て現在は 5a03ba0000 という値である。

本投稿では、主にこのRCOIについて深堀りしていく。

OpenRoaming のビーコン確認

ビーコンはWi-Fi APからブロードキャストされ続けているものであり、例えば利用者側端末のWi-Fi SSID選択画面は、このビーコン情報の一部のみを表示していることになる。

OpenRoamingでは、PasspointのRCOIが 5a03ba0000 であると書いた。以前はCiscoの 004096 であったが、併用・移行期間を経て、2025年現在はビーコンにWBAの 5a03ba0000 だけを設定するべきのようだ。よって最近、併用期間中に整備された日本各地のAPも順次設定変更されている模様。

古い 004096 だけの設定では接続しない利用者端末のアプリ・プロファイルも多いため、 5a03ba0000 は必須である。

Wi-Fi APメーカーごとに設定方法はさまざまであり、実際の設定方法は @pirosap さんによる以下の技術同人誌を参照することをオススメする。2023年当時、RCOIの設定は新旧両方されているが、適時読み替えること。

前述のRCOIの値を16進数で直接入力するものだけでなく、設定UI上のプリセットを選ぶだけのものもあり、正しく設定されているのかの確認はビーコンを確認するとよい。

ブロードキャストのビーコン内に具体的なRCOIが含まれず、追加でANQPという問い合わせを行うことでも動くパターンもあるようだが、ビーコンに含めるのがよいだろうと思う。

ビーコン(より具体的にはInformation Elements)内のPasspoint RCOIを確認するには、Passpoint特化の実装がされているか、ビーコンのIEを詳細表示できるようなWi-Fiアナライザアプリを使う必要がある。

以下、いくつか私が使用しているアプリ、見つけたアプリを挙げる。

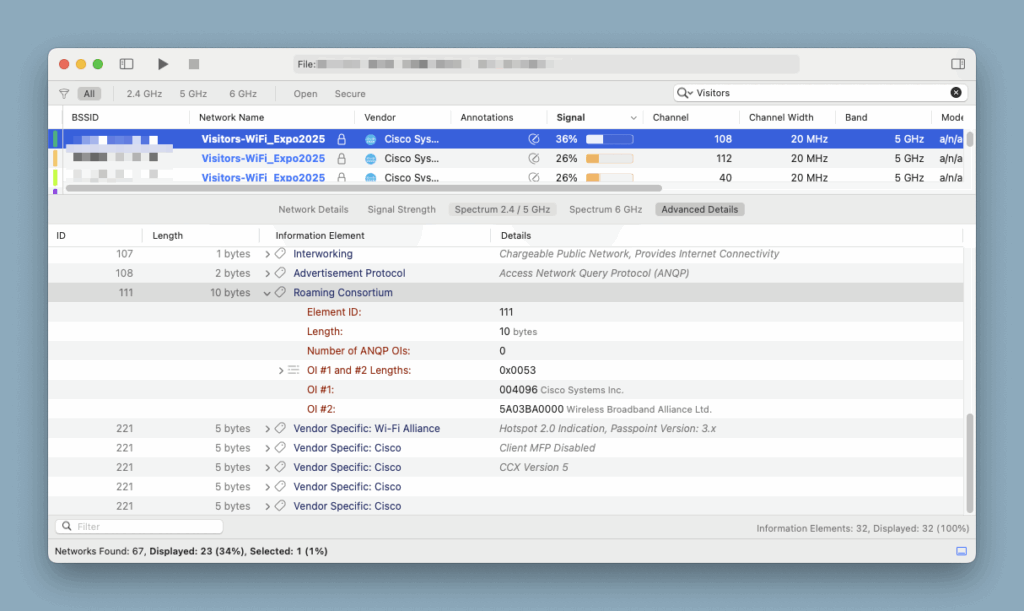

- WiFi Explorer / WiFi Explorer (Setapp版) / WiFi Explorer Pro 3 [macOS, 有料, Trialあり]

- Pro版を愛用。非Pro版でもPasspointのRCOIは確認可能だが、Wi-Fiを調査する機会が多ければProをオススメする。

- Pro/非Proどちらでも、スキャンした結果をファイルに保存、後で開くことができる。

- アプリサブスク Setapp に非Pro版があるため、Setapp利用者はまずそれを試すとよい。

- 以下のスクリーンショットは非Pro版の例。新旧のRCOIが使われているのを確認できる。

- WiFi Explorer Pro for Windows [Windows, 有料, Trialあり]

- Windows環境では愛用。macOS版と似た操作性であるが、細かな操作性、完成度は元祖であるmacOS版のProのほうが良さそう。

- Lite版ではおそらくInformation Elementsの詳細を確認できないのでPro版を使うこと。

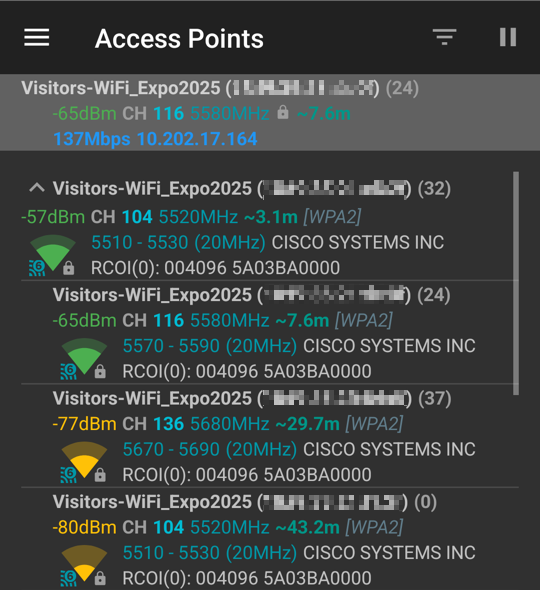

- WiFi Analyzer 独自mod [Android, ソースコードのみ]

- OSSのWiFi Analyzerアプリを私が勝手に改造して愛用。Android Studioで開いてポチッとビルドするとそのまま動くはず。今のところ現状ママ、as-isでの提供。

- 以下のスクリーンショットは新旧RCOIが併用されている例。今後は「RCOI(0): 5A03BA0000」となるのがよいだろう。

一覧画面で確認できるため、大規模な展開時にはひと目で分かるのが便利。

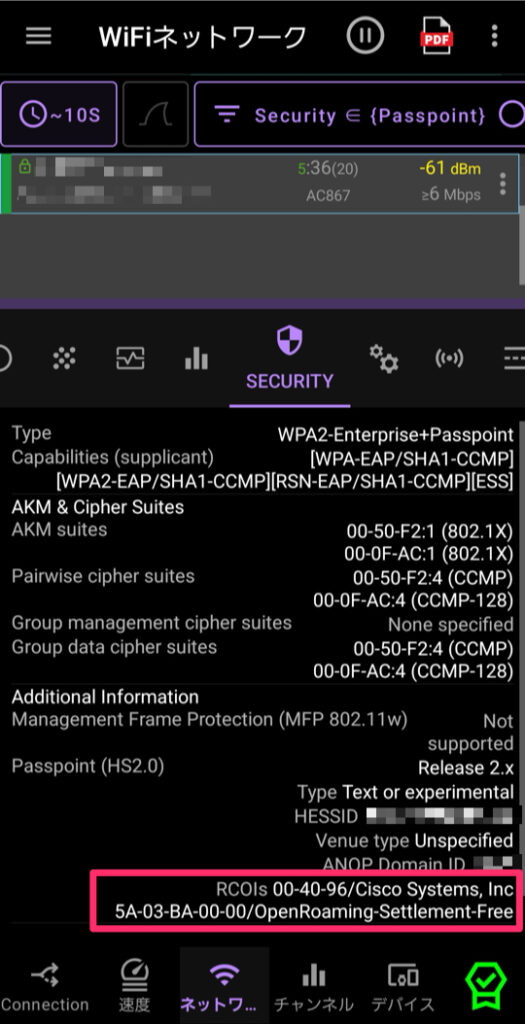

- analiti [Android, アプリ内購入] ※スポットでの安い1日利用権もある模様

- Androidでの細かな確認のために愛用。

- RCOIの確認には有料EXPERT機能が必要。SECURITYもしくはIE全表示から確認可能。

- RCOIの確認目的だけでは過剰ではあるが、とにかく多機能。なんとフィルターにはPasspointが指定可能。

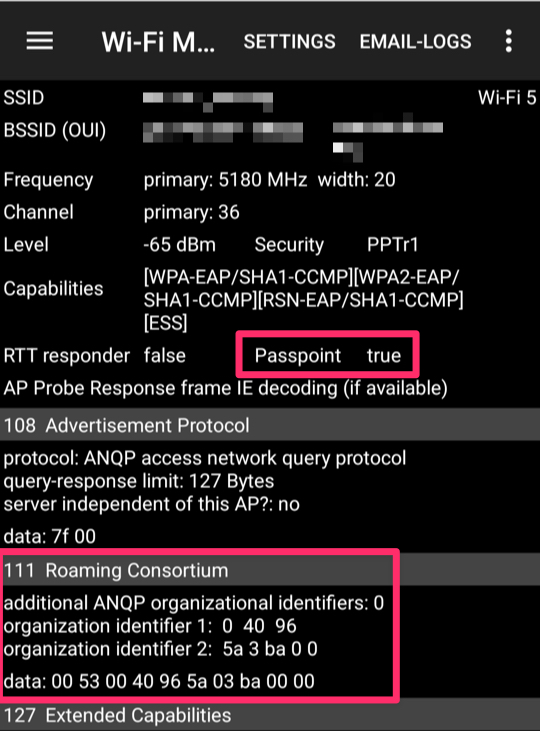

- Aruba Utilities [Android, 無料]

- IEすべてを表示できるようではあるがシンプルデザインであり、PasspointのRCOI確認目的で使うにはちょっと見づらいとは思う。最低限、無料で確認できるのは良い。

いずれにしてもビーコンに含まれるRCOIを確認できる。

一方で、少し触れたANQPでの追加問い合わせでRCOIを得るパターンの確認方法は、現状簡単な方法はないと思われる。Wi-Fiフレームのキャプチャで確認できるが、ここでは説明しない。

OpenRoaming IdP の選択

OpenRoamingでは利用者IDの発行主体もさまざまであると書いた。ID発行主体はIdP(ID Provider)と呼ばれる。いくつかの系列があるので、それらをいくつかピックアップして接続してみるのが面白い/動作確認によいだろう。

認証に使われるID(のドメイン名部分であるRealm)の違いで系列がある程度わかるが、以下は憶測を多く含むので注意。

iOSでは複数IDの併用は混乱のもとだが、AndroidではどのIDを使うか明示的に選択もできるため、動作確認に便利である。

- TOKYO FREE Wi-Fi (OpenRoaming) Wi2/Cityroam系 Webベース

- おそらく日本国内で初めて、広く一般市民が使える、PC含む多数のOS・デバイスでの利用をサポートしたWebブラウザベースのIdP。ブラウザでアクセスしてなんらかID連携などで認証を行うと、それぞれのデバイスに対応した形式のプロファイルがDLされるなどして、OSを意識せずに利用できる。

- 以前は新旧RCOI併用だったように思うが、現在は新RCOIのみ。

- 他にも、EXPO 2025 大阪・関西万博で案内されている大阪の Osaka Free Wi-Fi OpenRoaming をはじめ、神戸、京都などの都市部で運用されているAP、およびそこで案内されるIdPは、このWi2系列が多い。

- ただしTOKYO FREE Wi-Fi (OpenRoaming) のAP運用は、NTT-BP、Wi2、輝日など複数の運用者がいるとのこと。他の都市も同様かもしれない。

- au Wi-Fiアクセス / ギガぞうWi-Fi Wi2/Cityroam系 アプリ

- au/au PAYやギガぞう(BIC SIM長期特典含む)などの利用者であれば気軽に使える。

- 利用台数の制限もあり、OpenRoaming目的の新規利用であれば別の選択肢を選ぶとよい。

- Japan Wi-Fi auto-connect ビーマップ/Cityroam系 アプリ

- こちらも上位はCityroamではあるものの、ビーマップ経由となるのは珍しい系列。

- 大手NTT-BPのアプリで登録も容易、OpenRoaming以外のフリーWi-Fiにも繋ぎたい人は、これを入れておいて損はないかも。私はOpenRoaming以外の自動接続は無効化している。

- Cisco OpenRoaming Cisco系 アプリ (CiscoではないがCityroamのサイトへのリンク)

- IdPが今ほど増えるより前、古くからスマホに対応したIdPとして利用されたもの。

- 単体アプリではないものの、一部安いモデルを除く SamsungのGalaxyビルトインOpenRoaming接続機能 も、IDから判断するにCisco OpenRoaming系である。

- Google Pixel Google (こちらもGoogleではないがCityroamのサイトへのリンク)

- Google Pixelにもビルトインで手軽なOpenRoaming接続機能があり、利用者も多いと思われる。

- L24 OpenRoaming Local24/Cityroam系 Webベース

- 1年というプロファイルの有効期限はあるものの、Webベースで登録も容易なもの。Interop 2025などのイベント会場で案内されたようで、一定数の人がプロファイルを持っている可能性がある。

- IronWiFi Webベース

- 日本国内から得られる数少ない海外系のプロファイルの例。OpenRoamingについては新RCOIのみの対応。OpenRoaming以外にもRCOI

AA146B0000,BAA2D00000がプロファイルに含まれており、国内では見受けられない例として動作確認用にちょうどよい。

- 日本国内から得られる数少ない海外系のプロファイルの例。OpenRoamingについては新RCOIのみの対応。OpenRoaming以外にもRCOI

- WBA OpenRoaming Webベース

- デモ用・WBAイベント用とのことで5日間の有効期限がある。海外系のプロファイルでの動作確認には手軽かも。ただし2025-07-27現在、新旧RCOI併用であった。

私の知っているものを可能な限り列挙したつもりである。本当はSIM認証のものも試したいが、国内で試せるものは見つけられていない。

上記の中から、系列の異なるものをいくつか動作確認するとよい。

特に、国内でのOpenRoamingに関してはCityroamと関係することが多いため、PasspointのDomain Nameという値が cityroam.jp に設定されていることが、プロファイル・APともに多い。

それゆえ、誤ってAP側に新RCOI設定が漏れている際に、意図せずDomain Nameの比較で一致して接続され、設定漏れに気づきにくいことが何件かあった。

よって、動作確認用にあえてCityroamの関係しないIdPも選ぶと良い。特に、IronWiFiならプロファイル側も新RCOIのみになっていることを確認済みである。

ちなみに @hgot07 さんが説明されているように、Webベースのプロファイルであれば構成ファイルがダウンロードされるので、中身を覗くことが可能である。つまり書き換えることも可能である。

参考までに私は主に、Pixel, Galaxy, Japan Wi-Fi auto-connect, TOKYO FREE Wi-Fi, IronWiFiあたりで動作確認を行うようにしている。

特に、TOKYO FREE Wi-Fiのプロファイルはばらして書き換えており便利である。

投稿シェア用ポスト

最後に、このブログ投稿をシェアする用のXのポストを置いておく。